○彦根愛知犬上広域行政組合情報公開事務取扱要綱

平成20年12月25日

組合訓令第1号

第1 趣旨

この要綱は、別に定めがある場合を除き、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例(平成20年組合条例第1号。以下「条例」という。)に定める情報の公開および情報提供施策(以下「情報公開」と総称する。)に関する事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

第2 情報公開の窓口等

1 公開窓口の設置

情報公開に係る事務を行うため、総務課に総合公開窓口(以下「総合窓口」という。)を設置する。

2 総合窓口で行う事務

(1) 情報公開に係る相談および案内に関すること。

(2) 情報公開に係る事務についての、すべての実施機関の主管課(公開請求の申出の対象となる情報を作成し、または取得したそれぞれの課および所属所をいう。以下同じ。)との連絡調整に関すること。

(3) すべての実施機関の公開請求等の受付に関すること。

(4) すべての実施機関の情報の公開の実施場所の提供および立ち会いに関すること。

(5) すべての実施機関の情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。

(6) すべての実施機関の情報の公開・非公開の決定に係る情報公開不服申立書の受付に関すること。

(7) すべての実施機関の情報の検索資料の整理および閲覧に関すること。

(8) 実施状況の公表に関すること。

(9) 彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会の事務処理に関すること。

(10) 情報提供に関すること。

3 主管課で行う事務

(1) 情報の公開請求に係る情報の検索および特定に関すること。

(2) 公開請求の形式要件の審査(対象情報の存在および請求権の有無等の確認)に関すること。

(3) 公開請求に係る却下の決定およびその通知に関すること。

(4) 公開請求に係る情報の公開・非公開の決定およびその通知に関すること。

(5) 組合を組織する市町以外のものからの意見聴取および公開・部分公開決定の場合の通知に関すること。

(6) 情報の公開の実施(公開の決定をした情報の総合窓口への搬入および当該情報の写しの作成、送付等を含む。)に関すること。

(7) 情報の公開・非公開の決定等に係る情報公開不服申立書の受付および受理に関すること。

(8) 異議申立事案の彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会への諮問に関すること。

(9) 異議申立てについての決定およびその通知に関すること。

(10) 検索資料の作成等に関すること。

(11) 主管課における情報提供に関すること。

第3 情報公開に係る事務

1 相談および案内

(1) 来庁者の求めている情報の把握

総合窓口では、窓口職員が面談により、来庁者の求めている情報について、その所在が検索できる程度に内容を具体的に把握するものとする。

(2) 情報の所在の確認

窓口職員は、総合窓口に備え置く検索資料等により、主管課を調査し、電話照会等により当該情報の所在を確認するものとする。

(3) 対応の選択

総合窓口では、来庁者の求めている情報の内容について、次のいずれかの方法で対応するのが適当かを判断するものとする。

ア 情報提供

来庁者の求めている情報の内容が、行政資料、刊行物等による情報提供で対応できる場合は、その情報提供で対応する。

イ 他の制度の利用

法令または他の条例の規定により、閲覧、縦覧または写しの交付の手続が定められている場合および一般の利用に供している情報により対応できる場合は、この条例は適用せず、公開請求は受け付けないので、その旨を来庁者に説明し、当該事務を担当する課等の案内を行う。

ウ 情報の公開の請求

「2 総合窓口における情報公開請求の受付等」に定めるとおり対応する。

(4) 情報の検索

総合窓口では、来庁者の相談の内容が情報の公開として対応すべきものであるときは、求められている内容が記載されている情報(以下「対象情報」という。)の検索に必要な事項を十分に把握するとともに、検索資料による検索または主管課との連絡により、対象情報の検索を行うものとする。

(5) 主管課等における相談等

主管課に直接情報公開に関する相談があった場合には、主管課は、情報提供で対応できる場合を除き、総合窓口への案内を行うなど適切な対応に努めるものとする。

2 総合窓口における情報公開請求の受付等

義務公開で対応すべきであると判断される場合においては、総合窓口は、次により事務を処理するものとする。

(1) 対象情報の特定

ア 請求者との応対により、請求の内容を確定した後、検索資料により、主管課を選定し、当該主管課の情報公開主任等と連絡を取った上で、対象情報を検索・特定するものとする。

なお、対象情報の特定に当っては、情報公開請求受付後に当該請求に係る情報が不存在であることが判明することのないよう、主管課と十分連絡をとるとともに、原則として、主管課の職員(情報公開主任または担当職員)の立会いを求めるものとする。

イ 主管課の情報公開主任または担当職員の不在等により、対象情報を特定することができない場合は、請求者にその旨を告げた上で、いったん公開請求を受け付けるものとする。

ウ 総合窓口において対象情報を特定する段階で、対象情報の不存在が判明した場合は、請求者に対し、請求に応じられない旨を説明するものとする。

なお、他の方法により、請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を説明するものとする。

(2) 情報の公開請求の方法

ア 情報公開請求書の提出による場合(条例第10条)

情報の公開請求は、請求権者が、原則として、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例施行規則(平成20年組合規則第2号。以下「規則」という。)第2条に定める情報公開請求書(規則様式第1号)等、各実施機関が定める所定の様式(以下「請求書」という。)に必要事項を記載し、総合窓口へ提出することにより行うものとする。

(a) 口頭請求による場合

条例第10条が請求書の提出を義務づけていることから、口頭による請求は認めないものとする。

(b) 請求者が身体障害等で請求書に記載することが困難な場合

聞き取りをした窓口職員が請求内容等を代筆するものとする。

イ 郵送またはファクシミリ並びに電子メールによる場合

必要事項が記載され、対象情報が特定できれば、所定の様式でなくても、受け付けるものとする。

(3) 請求書の受付に当っての留意事項

ア 公開請求は、原則として、対象情報1件につき1枚の請求書により行うものとする。

ただし、同一人から同一の主管課に係る同一内容の複数の対象情報の公開請求があった場合は、請求書の「請求する情報の内容」欄に記入することができる範囲内で、1枚の請求書による複数の請求を認めるものとする。

イ 公開請求の手続は、本人が行うことを原則とするが、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出があった場合は、代理人により行うことができる。

(4) 請求書の記載事項の確認

総合窓口では、請求書の提出があった場合は、次の事項について確認するものとする。

ア 「住所」欄

個人の場合は住所、法人その他の団体にあっては、事務所または事業所の所在地が記載されていること。

イ 「氏名」欄

(a) 個人の場合は氏名、法人その他の団体にあっては、その名称および代表者の氏名が記載されていること。

(b) 代理人による請求の場合は、次の例のように、請求者本人の氏名または名称の次に、代理人の住所・氏名・連絡先が記載されていること。

例 ○○ ○○ 代理人

△△町△丁目△番△号

☐☐ ☐☐

TEL ****―**―****

(c) なお、いずれの場合も押印は要しないものとする。

ウ 「電話番号」欄

請求者に迅速かつ確実に連絡するため、自宅・勤務先等の電話番号が記載されていること。

なお、法人その他の団体の場合は、担当者の所属・氏名・内線番号等の記載を求めること。

また、ファックスや電子メールでの受付には、電話番号以外にファックス番号やメールアドレスの記載を求めるものとする。

エ 「情報公開の方法」欄

該当する区分の番号が○で囲まれていること。

オ 「請求する情報の内容」欄

請求しようとする情報の件名または知りたい事項の内容が、対象情報を特定できる程度に具体的に記載されていること。

(5) 請求書の補正

ア 来庁の場合

請求書の記載欄に、空欄、不鮮明および意味がわかりにくい箇所がある場合には、総合窓口の職員は、請求者に対して、その箇所を訂正または補筆するよう求めるものとする。

なお、請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等軽微な不備については、総合窓口の職員が、職権で補正できるものとする。

イ 郵送等の場合

(a) 請求書の記載事項に不備がある場合等、形式上の要件に適合しない公開請求があった場合は、当該公開請求を却下せざるを得ないような特別の事情があるときを除き、総合窓口の職員(主管課が判明するときは主管課の職員)は、速やかに、請求者に対し、相当の期間を定めて当該公開請求の補正を求めるものとする。

なお、請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等軽微な不備については、職員が、職権で補正できるものとする。

(b) 相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を経過しても補正されない場合は、公開請求を却下するものとする。

(c) 補正を求めた場合の情報の公開をするかどうかの決定期間は、補正され、形式上の要件に適合した請求書を受け付けた日から起算して15日以内にしなければならない。

(6) 請求書を受け付けた場合の請求者への説明等

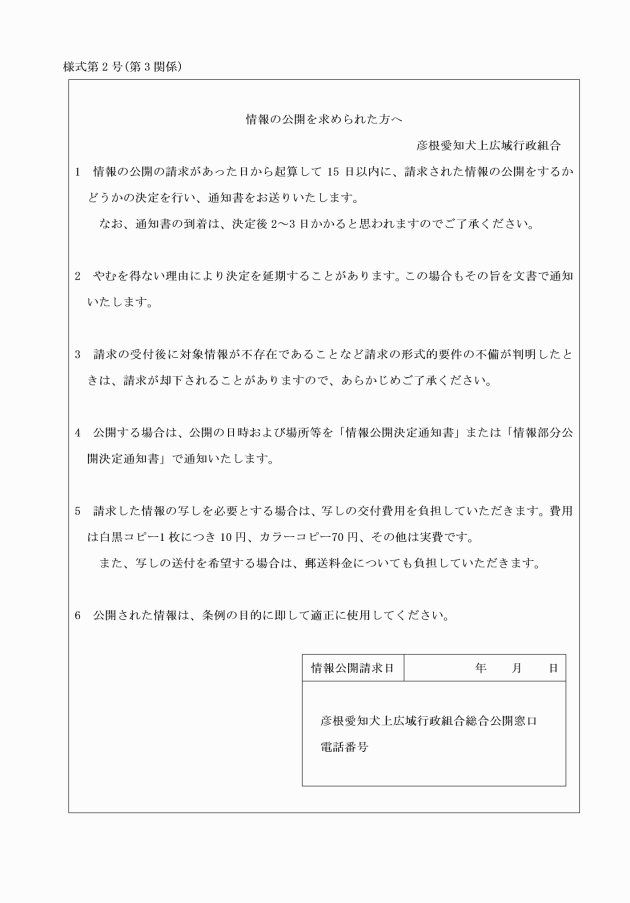

総合窓口では、請求書を受け付けた場合は、当該請求書に収受日付印を押印し、その写しおよび「情報の公開を求められた方へ」(様式第2号)を請求者に交付(または送付)するとともに、次の事項について説明(送付する場合を除く。)するものとする。

ア 情報の公開は、公開・非公開決定に日数を要するため、原則として受付とは同時に行われないこと。

イ 対象情報の公開・非公開決定は、請求があった日から起算して15日以内に行い、結果は速やかに請求者に通知されること。

ウ やむを得ない理由により15日以内に決定を行うことができない場合は、決定期間が満了する日の翌日から起算して30日間を限度として延長することがあり、この場合には、請求者に書面により通知されること。

エ 情報の公開を実施する場合の日時・場所等は、上記イの書面で指定すること。

オ 情報の写しの交付を希望する場合は写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望する場合は郵送に要する費用も合わせて、請求者が負担し、前納する必要があること。

カ 請求書の受付時に対象情報が特定できなかったなどの場合において、受付後に対象情報が不存在であることなど形式的要件の不備が判明したときは、公開・非公開決定をすることができないので、請求が却下される場合があること。

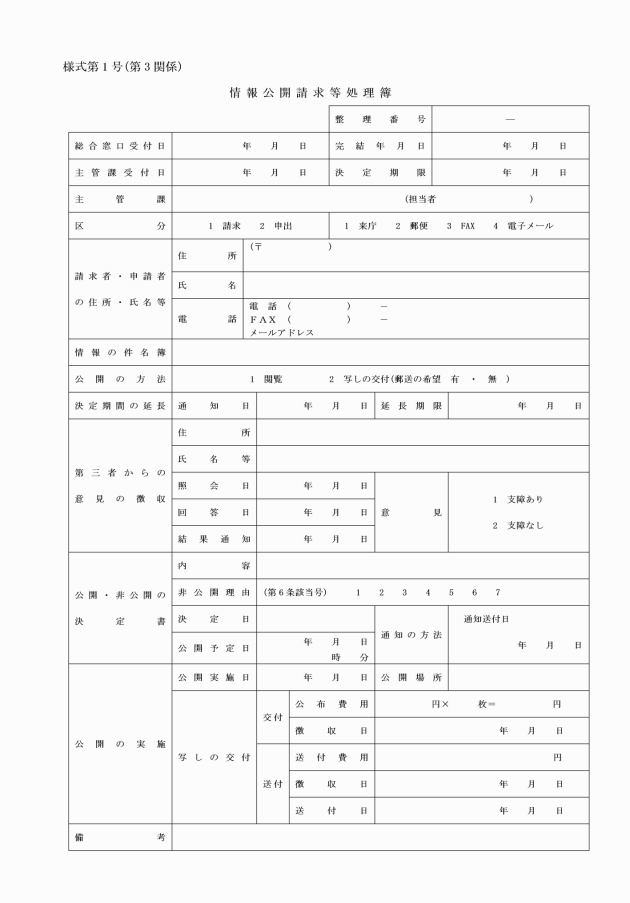

(7) 処理簿への記載と管理

ア 総合窓口は、情報の公開の請求があったときは、その請求内容等を「情報公開請求等処理簿」(様式第1号。以下「処理簿」という。)に記載するものとする。

イ 総合窓口および主管課は、情報の公開に係る事務処理の経過を処理簿(写しを含む。)に、随時記載するものとする。

ウ 処理簿は、主管課において情報公開に係る事務処理が完了した時点において写しを保管し、原本を総合窓口に返却し、総合窓口においては当初ならびに中間時点の写しと差し替え、文書管理の手続きに基づき管理していくものとする。

(8) 受付後の請求書の取扱い

総合窓口は、受け付けた請求書の原本および処理簿の写しを直ちに主管課へ送付するとともに、請求書の写しを保管するものとする。

3 請求書の形式要件審査等

(1) 処理簿への記載

主管課の情報公開主任は、総合窓口から請求書の送付を受けたときは、処理簿に必要事項を記載して、常に処理経過等が把握できるようにしておくものとする。

(2) 請求書の形式要件審査

主管課は、当該請求書が形式的要件を具備していること、とりわけ公開請求に係る対象情報が存在していることおよび請求者が請求権者であることを必ず確認するものとする。

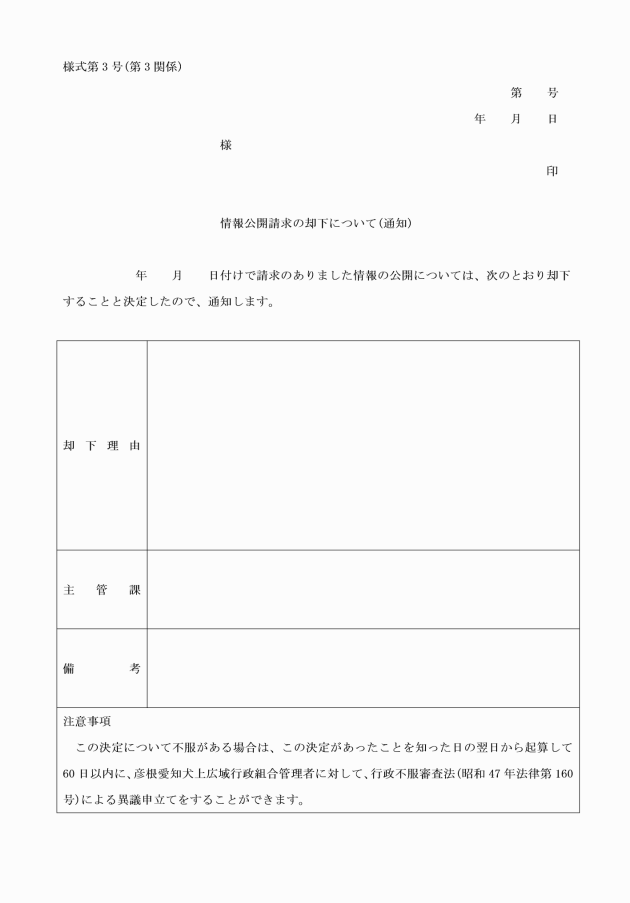

(3) 却下通知等

主管課は、当該請求書が形式的要件に欠ける場合は、補正を命ずるときを除き、次により処理するものとする。

ア 請求者に対し、請求に応ずることができない旨を連絡し、速やかに請求を取り下げるよう要請をすること。

イ 請求が取り下げられない場合は、却下処分を行い、請求者に「情報公開請求の却下について(通知)」(様式第3号)を送付するとともに、その写しを総合窓口に送付すること。

ウ 他の方法により請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を併せて連絡すること。

4 公開・非公開の決定

(1) 情報の内容の検討

主管課は、請求書が形式的要件を満たしているときは、対象情報に記録されている情報が条例第6条第2項各号に規定する非公開情報に該当するかどうかを、解釈・運用基準および「非公開情報一覧」等を参考に検討するものとする。

(2) 公開・非公開の決定期間

総合窓口において請求書を受け付けた日から起算して15日以内に、主管課は公開・非公開の決定をしなければならない。

(3) 決定期間の延長

災害の発生、年末年始の休暇その他のやむを得ない理由により決定期間を延長する場合には、主管課は、情報決定期間延長通知書(規則様式第5号)により、請求者に通知するものとする。

なお、この場合、次のことに留意するものとする。

ア 延長期間は、総合窓口において請求書を受け付けた日から起算して45日以内の範囲内において、必要最小限の期間とすること。

イ 主管課は、15日以内の決定期間内に、情報決定期間延長通知書が請求者に到達するよう努めるものとする。

ウ 主管課は、情報決定期間延長通知書の写しを総合窓口に送付すること。

エ 情報決定期間延長通知書の「延長の理由」欄には、やむを得ない理由を具体的に記載すること。

(4) 内部調整

公開・非公開の決定に当っては、次により、あらかじめ内部調整を行なうものとする。

ア 総合窓口への協議

主管課は、公開・非公開の決定に当っては、必ず総合窓口に協議しなければならない。なお、この協議は、当分の間、合議方式とする。

イ 関係課との調整

主管課は、対象情報が、他の課等に関連するものである場合は、当該関係課等と連絡をとり、調整を行うこと。

(5) 第三者情報に係る意見聴取等

対象情報に組合を組織する市町以外のもの以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、必要に応じ、5に定めるところにより、当該第三者に対する意見聴取等を行うものとする。

(6) 公開・非公開決定の決裁

情報の公開・非公開の決定は、管理者部局にあっては、管理者の決裁事項とする。

その他の実施機関にあっては、当該実施機関の定めるところによるものとする。

(7) 決定通知書の記載要領

ア 「情報の件名または内容」欄

当該情報の件名を正確に記載すること。

なお、1枚の請求書により複数の情報の公開請求があった場合など、必要がある場合は、1枚の決定通知書に複数の情報の件名を記載することができる。

イ 「公開の日時および場所」欄

(a) 公開の日時は、決定通知書が請求者に到達すると思われる日から数日後の勤務時間内の日時を指定するものとし、主管課は、あらかじめ請求者および総合窓口と電話等で十分連絡をとり、できるだけ請求者の都合の良い日時を指定するものとする。

なお、情報の写しの交付を郵送により行う場合は、この欄を斜線で消すものとする。

(b) 公開の場所は、原則として、総合窓口を指定するものとする。

ウ 「公開をしないと決定した部分」欄

公開しない情報の概要を、当該情報の内容が判明しないように留意して記載するものとする。

例・「○○のうち特定個人の住所、氏名」

・「○○のうち、△△△△計画の部分」

エ 「公開しない理由」欄

条例第6条第2項の該当する号および具体的理由を記載するものとする。複数の号に該当する場合は、各号ごとにその理由を記載するものとし、この欄に記載しきれないときは、別紙に記載の上、決定通知書に添付するものとする。

なお、情報が不存在であることを理由に非公開とした場合は、可能なかぎり記載するものとする。

オ 「(公開しないことと決定した部分の)公開可能期日」欄

一定期間(おおむね1年以内)が経過することにより、条例第6条第2項各号に該当することが理由が消滅することが確実であり、かつ、当該理由が消滅する期日(複数の非公開情報に該当する場合には、すべての非公開情報に該当しなくなる期日)を明らかにすることができる場合は、その期日を記載するものとする。

なお、当該期日を明示することができないときは、この欄を斜線で消すものとする。

(8) 決定通知書の送付

ア 主管課は、公開・非公開の決定をしたときは、速やかに決定通知書を作成し、請求者に送付するとともに、その写しおよび処理簿の写しを総合窓口へ送付するものとする。

イ 請求のあった日に情報の全部を即日公開した場合は、速やかに、処理結果を記録した処理簿の写しを総合窓口へ送付するものとする。

(9) 過去に公開実績のある情報の取扱い

主管課は、対象情報が過去に情報の公開実績があり、直ちに公開決定または部分公開決定ができる情報については、速やかに、情報の公開をするよう努めるものとする。この場合、(4)の内部調整および(5)の第三者情報に係る意見聴取等は、省略することができるものとする。

5 第三者に関する情報の取扱い

(1) 意見聴取の実施

主管課は、対象情報に第三者に関する情報が記録されている場合は、公開・非公開の判断を慎重かつ公正に行うため、条例第6条第2項各号に該当するかどうかが明らかであるときを除き、必要に応じて、当該第三者に対する意見聴取を実施するものとする。

(2) 意見聴取の方法

(3) 意見聴取事項

第三者からの意見聴取の内容は、次のとおりとする。

ア 個人に関する情報については、プライバシーの侵害の有無および程度

イ 法人等に関する情報については、不利益の有無および程度

ウ 国等に関する情報については、信頼関係もしくは協力関係への影響、事務事業に係る意思形成に対する支障、事務事業の目的達成の困難性または公正かつ円滑な執行に対する支障等の有無および程度

(4) 第三者への通知

主管課は、第三者情報について、意見聴取を行った後に公開決定をした場合は、原則として請求者に対する通知と同時に、当該第三者に書面第三者関係情報公開決定通知書(規則様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

なお、非公開決定した場合にも、第三者との信頼関係を保つ上から、電話等により口頭で通知するものとする。

6 情報の公開の方法

(1) 情報の閲覧の方法

ア 文書、図面、写真(マイクロフィルムを除く。)(以下「文書等」という。)の場合、原則として、原本を閲覧に供する。

ただし、汚損等のおそれがあるなどの理由により、原本を閲覧に供することができないときは、複写したものを閲覧に供するものとする。

なお、この場合の複写に要する費用は、請求者に負担させないものとする。

イ 磁気テープ等の場合

磁気テープ等の閲覧は、これらから出力または採録した物により行うことが容易である場合は、出力または採録した物により行うものとする。

なお、この場合の採録等に要する費用は、請求者に負担させないものとする。

ウ マイクロフィルムの場合

マイクロフィルムの閲覧は、原則としてマイクロリーダープリンターで複写した物により行うものとする。

なお、この場合の複写に要する費用は、請求者に負担させないものとする。

エ ビデオテープの場合

ビデオテープの視聴は、再生用機器を用いて行うものとする。

ただし、同一のビデオテープに非公開情報が含まれているときは、公開しないものとする。

(2) 情報の写しの作成および交付の方法

情報の写しの作成は、原則として主管課の職員が行うものとする。

また、写しの交付の部数は、対象情報1件につき1部とする。なお、交付の方法は、請求者の希望により、総合窓口での交付または郵送による交付のいずれかにより行うものとする。

(3) 情報の部分公開の方法

情報の部分公開を行う場合における非公開部分の分離および公開の方法は、原則として次のとおりとする。

ア 公開部分と非公開部分とがページ単位で区分できるとき

非公開部分を取り外して、公開部分のみを公開する。

ただし、契印を押印したもの等取り外しができない場合は、公開部分のみを複写した物または非公開部分を紙袋等で覆った物等により公開する。

イ 公開部分と非公開部分とが同一ページにあるとき

該当ページを複写した上で、非公開部分をマジック等で塗りつぶした物を複写した物または非公開部分を覆って複写した物を公開する。

7 情報の公開の実施

(1) 公開の日時および場所

情報の公開は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時および場所において実施する。

なお、請求者がやむを得ない事情により、指定された日時に来庁できない場合は、主管課は、改めて別の日時を指定することができるものとする。

この場合、改めて決定通知書を送付することは要しないものとするが、変更日時の関係文書への付記および総合窓口への連絡は必要である。

(2) 公開の準備

主管課の職員は、決定通知書に記載された日時までに、対象情報を公開場所として指定された総合窓口へ搬入しておくものとする。

なお、汚損等のおそれなどの理由により原本を複写した物を公開する場合および情報の写しの交付が請求されている場合は、あらかじめそれらを準備するものとする。

(3) 決定通知書の確認

主管課の職員は、総合窓口に来庁した者に対して、決定通知書の提示を求め、請求者本人であることおよび情報の件名の確認を行うものとする。

ア 閲覧の実施

主管課の職員は、対象情報を提示し、請求者の求めに応じて、当該情報の内容等について説明するものとする。

なお、総合窓口の職員は、原則として、この閲覧に立ち会うものとする。

イ 閲覧の中止または禁止

主管課の職員は、閲覧者に対し、情報を汚損し、または破損することのないよう説明するものとする。

閲覧者が、情報を汚損し、もしくは破損し、またはこれらのおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させ、または禁止するものとする。

(4) 公開当日に写しの交付を求められた場合の取扱い

当初の公開請求において、公開の方法の希望が閲覧の請求のみである場合であっても、公開の当日写しの交付を求められたときは、請求書の訂正を求めてその場で写しを交付して差し支えないものとする。

ただし、法令等の規定により、情報の写しの交付が禁止されている場合を除く。

8 費用徴収

(1) 費用の額

(2) 徴収の方法

情報の写しの交付および送付に要する費用は、次の方法により徴収するものとする。

ア 総合窓口で写しを交付する場合

総合窓口で写しを交付する場合は、情報の写しの作成に要する費用を現金で徴収するものとし、徴収後、情報の写しおよび領収書を請求者に交付するものとする。

イ 郵送により写しを交付する場合

郵送により写しを交付する場合は、請求者の希望により、現金または納入通知書(写しの送付に要する費用については、郵便切手でもよいものとする。)で徴収するものとし、主管課は納入等を確認の後、情報の写しを(現金等の場合は領収書を添えて)請求者に送付するものとする。

(3) 歳入科目

情報の写しの作成および送付に要する費用に係る収入は、総合窓口の歳入とし、一般会計においては次のとおりとする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入

第4 不服申立てがあった場合の取扱い

公開・非公開決定等の処分について、行政不服審査法の規定による不服申立てがあった場合は、次により取り扱うものとする。

1 情報公開不服申立書の受付

「情報公開不服申立書」(規則様式第11号)は、原則として総合窓口で受け付けるものとする。

2 受付後の情報公開不服申立書の取扱い

(1) 受付後の情報公開不服申立書の取扱い

ア 総合窓口で受け付けた場合

総合窓口において情報公開不服申立書の写しを控えとして保管するとともに、直ちに当該情報公開不服申立書を主管課へ送付するものとする。

イ 主管課で受け付けた場合

直ちに情報公開不服申立書の写しを総合窓口へ送付するものとする。

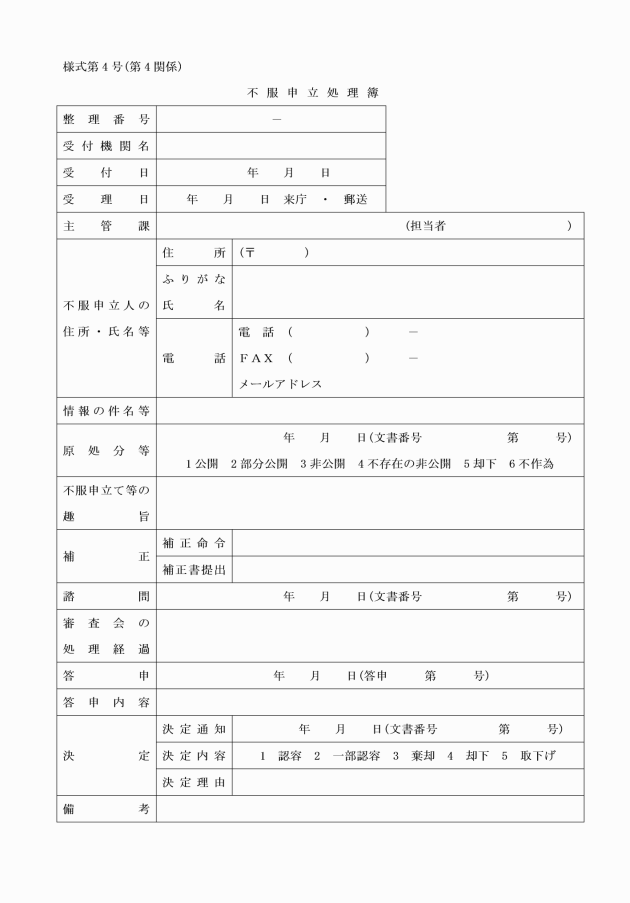

(2) 不服申立処理簿の記載

総合窓口の職員は、不服申立てがあった場合は、「不服申立処理簿」(様式第4号)に必要事項を記載し、常に不服申立てに係る処理経過を把握することができるようにしておかなければならない。

3 不服申立ての形式要件審査等

(1) 記載事項の確認

主管課は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、次の要件について確認の上、情報公開不服申立書を受理するものとする。

ア 情報公開不服申立書の記載事項の確認

(a) 不服申立人の氏名または名称ならびに住所、連絡先

(b) 不服申立てに係る処分(実施機関の決定内容)

(c) 不服申立てに係る処分があったことを知った年月日

(d) 不服申立ての趣旨および理由

(e) 処分庁の教示の有無および内容

(f) 不服申立ての年月日

(g) 不服申立人が、法人その他の社団または財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって不服申立てをする場合は、その代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所

イ 不服申立人の押印の有無

ウ 代表者もしくは管理人、総代または代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記簿の謄本・抄本、代表者もしくは管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無

エ 不服申立期間内(公開・非公開決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内または処分があった日の翌日から起算して1年以内)の不服申立てかどうか。

オ 不服申立適格の有無(公開・非公開決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。)

(2) 情報公開不服申立書の補正

主管課は、当該不服申立てが、上記(1)の要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものである場合は、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。

(3) 不服申立てについての却下の決定

主管課は、不服申立てが次のいずれかに該当する場合には、当該不服申立てについての却下の決定を行い、決定書の謄本を不服申立人に送達するとともに、その写しを総合窓口へ送付するものとする。

ア 不服申立てが不適法であり、かつ、補正不能である場合

イ 補正命令に応じなかった場合

ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

(4) 不服申立ての受理

主管課は、不服申立書が上記(1)の要件を満たすときは、これを受理し、直ちに次の手続に入らなければならない。

4 原処分の再検討

(1) 主管課は、情報公開不服申立書を受理したときは、直ちに原処分である公開・非公開決定の再検討を行うものとする。

(2) 再検討の結果、次のいずれかに該当する場合は、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問は不要となるものである。

ア 実施機関が、職権により自発的に原処分である非公開決定または部分公開決定を取り消し、全部公開決定を行うことによりまたは不服申立人の主張どおり原処分を職権により変更することにより、当該不服申立てが却下される場合

イ 実施機関が、審査会に諮問するまでもなく、不服申立ての全部許容決定を行い、自主的に原処分である非公開決定または部分公開決定を取り消し、全部公開決定、または不服申立人の主張を満たした部分公開決定を行う場合

(3) 上記(2)の決定に当っては、事前に総合窓口に協議するものとする。

5 審査会への諮問

主管課は、不服申立ての原処分が却下処分である場合、不作為に対する不服申立てである場合、3の(3)により不服申立てを却下する場合および4の(2)に該当する場合を除き、情報公開不服申立書を受理したときは、次に定めるところにより、速やかに審査会に諮問するものとする。

(1) 諮問書の作成

主管課は、次に掲げる事項を記載した情報公開不服申立諮問書(規則様式第12号)を作成するものとする。

ア 不服申立てに係る決定の対象となった情報の件名

イ 公開・非公開決定を行った具体的理由

ウ その他必要な事項

(2) 諮問書の提出

主管課は、情報公開不服申立諮問書に次に掲げる書類を添付して、総合窓口へ提出するものとする。

ア 情報公開不服申立書の写し

イ 情報公開請求書の写し

ウ 決定通知書の写し

エ 処理簿の写し

オ その他必要な書類(不服申立ての対象となった情報の写し等)

6 審査会の意見聴取等への対応

7 審査会の答申

総合窓口は、審査会から答申があった場合は、直ちに、答申書を主管課に送付するものとする。

8 不服申立てに対する決定

(1) 主管課は、答申書の送付があった場合は、これを尊重して、当該不服申立てに対する決定を行うものとする。この決定に当っては、総合窓口に協議するものとする。なお、この協議は、当分の間、合議とする。

(2) 不服申立てに対する決定は、管理者部局にあっては、管理者の決裁事項とする。その他の実施機関にあっては、当該実施機関の定めるところによるものとする。

(3) 主管課は、不服申立てに対する決定を行った場合は、直ちに、決定書の謄本を不服申立人へ送付するとともに、その写しを総合窓口に対して送付するものとする。

(4) 不服申立てについて認容および一部認容の決定をしたときは、主管課は、速やかに、当該不服申立てに対する決定に応じた公開・非公開を行い、決定通知書を請求者へ送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。

(5) 主管課は、第3の5に基づき、意見の聴取等を行った第三者に関する情報が記録されている情報についての公開・非公開決定を変更することになった場合は、その旨を当該第三者に通知するものとする。

9 公開決定に対して第三者から不服申立てがあった場合

第5 検索資料の作成等

主管課は、情報公開制度の充実を図るため、文書分類表、公文書の簿冊目録および簿冊の目次を検索資料として整備を行うものとする。

1 検索資料の作成

主管課は、検索資料のうち、簿冊の目次1部を総合窓口が指定する期日までに送付するものとする。

2 検索資料保存上の留意点

主管課は、検索資料を送付するに当っては、住民の閲覧に適するよう、当該検索資料に記載された個人名、法人名その他の事項から、非公開情報が判明することのないよう、該当情報を削除する等必要な措置を講ずるものとする。

3 検索資料の配置

総合窓口では、各実施機関が管理する対象情報の検索資料を整備し、一般の閲覧に供するものとする。

第6 運用状況の公表

1 運用状況のとりまとめ

総合窓口は、各実施機関における前年度の情報公開制度の実施状況をとりまとめるものとする。

2 公表の方法

総合窓口は、毎年度5月末日までに、次の事項について、前年度の運用状況を告示することにより、公表するものとする。

(1) 情報公開請求の件数

(2) 情報公開請求に対する決定状況(却下、公開、部分公開、非公開)

(3) 不服申立ての件数

(4) 不服申立てに対する決定状況(却下、諮問、答申、決定)

(5) その他必要な事項

第7 情報公開主任

1 設置

(1) 情報の公開に係る円滑な対象情報の特定および的確かつ統一的な公開・非公開決定に係る判断を行うとともに、行政資料の提供等の情報提供施策を充実し、もって情報公開を総合的に推進するため、各主管課に、情報公開主任を置く。

(2) 情報公開主任は、事務局長が指名した者をもって充てるものとする。

2 職務

情報公開主任は、次の職務を行うものとする。

(1) 情報公開に関する事務

ア 情報公開請求に係る対象情報の特定作業に関すること。

イ 情報の公開・非公開の判断の審査および調整に関すること。

ウ 総合窓口および他の課等との連絡調整に関すること。

エ その他情報公開に係る事務の指導に関すること。

(2) 情報提供施策の充実に関する事務

ア 行政資料等の提供に関すること。

イ 有償刊行物の頒布に関すること。

ウ 総合窓口および他の課等との連絡調整に関すること。

エ その他情報提供施策の充実に係る事務の指導に関すること。

第8 情報提供窓口としての機能の充実

1 総合窓口における情報提供

総合窓口においては、情報公開に関する相談・案内・受付等だけでなく、住民の求めている情報の高い行政資料や統計資料を配架するとともに、各課等が提供している行政情報も含め、下記のとおり組合の情報を提供できるよう努めるものとする。

(1) 行政資料等に関すること。

ア 行政資料・統計資料等の収集・管理・配架に関すること。

イ 行政資料等の目録の整備に関すること。

ウ 行政資料等の貸出事業に関すること。

エ パンフレット等の配架に関すること。

(2) 有償刊行物の頒布事業に関すること。

(3) その他各種組合情報の案内等に関すること。

付則

この要綱は、公布の日から施行する。

付則(平成22年組合訓令第1号)

この要綱は、平成22年3月1日より施行する。