あしあと

令和7年8月定例会における一般質問および答弁の概要について【新ごみ処理施設整備関係】

- [更新日:]

- ID:889

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

主な質疑応答(補足説明を含む)

Q1.

計3回の管理者会議を経て、好気性発酵乾燥方式の中止方針が決定されたとのことですが、管理者会議で話し合われた内容を詳細に教えてください。

A1.

まず6月26日の第1回目の管理者会議では、田島管理者から、5月29日に彦根市長として西清崎町自治会を訪問しご意見をお伺いしたところ、建設候補地として再び事業を進めることに対して、大きな反発や反対意見はなく受け入れていただけると感じた旨の報告がありました。

また、事務局からは、5月に国からの通知によりフラフであっても交付金の対象となることが示されたこと、さらにその通知を受けて、6月4日に管理者が彦根市長として環境省の廃棄物適正処理推進課を訪問した際、交付率1/2への拡充は非常に難しく、たとえ実証実験を行っても同様であるとの回答があったことについて報告がありました。

そのほか、好気性発酵乾燥方式の導入事例が香川県三豊市の1事例のみであり、その規模も当組合の約1/3程度であることにリスクを感じることなどのお話があり、好気性発酵乾燥方式の中止とそれに伴う実証実験予算の減額補正の提案がなされました。

続いて、7月9日に開催された第2回目の管理者会議では、好気性発酵乾燥方式を中止した場合の代替案や今後の進め方について提案を行ったうえで協議が行われましたが、合意には至りませんでした。

副管理者からの意見としましては、方針変更に伴う事業費増加への懸念や建築資材の高騰に対処するために迅速な対応が求められること、また、地元住民や議会への説明責任のほか、加速度的に進んでいる人口減少を見据えた適正な施設規模の検討など、多様な意見がございました。

そして、7月28日の第3回目の管理者会議において、引き続き協議が進められましたところ、「交付金1/2が実現できない以上、好気性発酵乾燥方式をこれ以上進めることはできない」といった意見があり、最終的に全会合意のもと、好気性発酵乾燥方式の中止方針、およびそれに伴う補正予算の提案を行うこととなったものです。

Q2.

新しい方針では、建設候補地は「西清崎地区」、処理方式は「熱回収方式」を基本に検討していくのですか。

A2.

「西清崎地区」での「熱回収方式」による施設整備を軸に検討を行ってまいりたいと考えています。

まず「西清崎地区」を優先して検討する理由としましては、現有施設の状況を考えますと一日でも早く新たな施設を整備する必要があると認識しており、その際、すでに環境アセスメントなど関連業務が進められている「西清崎地区」での整備を優先的に検討することが適切であると判断したものです。

次に、ごみ処理方式につきましては、「熱回収方式」を基本として検討することとしておりますが、具体的には、メタン発酵施設のコンバインド方式についても「熱回収施設」に含めて検討したいと考えています。

その理由は、コンバインド方式はより効率的なエネルギー回収ができるほか、燃やすごみの量を減らすことができるため、費用面も含めて実現可能性を検討したいと考えているものです。

Q3.

田島管理者が、「西清崎地区」を優先的に検討すべきと考えた理由は。

A3.

管理者に就任後、彦根市清掃センターを視察し施設の老朽化が著しく進んでいる状況を目の当たりにして、いつ停止してもおかしくない状態であることをあらためて痛感いたしました。

また、リバースセンターにつきましても新施設の稼働時期によっては、大規模な長寿命化工事を実施せざるを得ない状況にあると伺っております。

圏域住民の生活環境の保全や公衆衛生の向上を確保するためには、こうした状況を一刻も早く解消する必要があり、一日も早い新ごみ処理施設の稼働が不可欠であると認識しております。

その点で、西清崎地区の建設候補地につきましては、すでに環境アセスメントなどの関連業務が進められていることから、他の候補地を新たに選定し調査を一から開始する場合と比べて、より早く事業を進めることが可能であると判断しております。

こうした理由により、西清崎地区を建設候補地として優先的に検討し、新ごみ処理施設の整備を進めてまいりたいと考えております。

Q4.

管理者および副管理者は大きく方向転換をされようとしていますが、現時点で何が課題だと認識されていますか。

A4.

現時点での一番の課題としましては、現有施設の老朽化が著しく、一日も早い新施設の整備が求められる中で、構成市町が費用負担可能となるような整備事業費とそれに伴うスケジュールを検討し、議員の皆さまや住民の皆さまにご理解いただける計画案をお示しする必要があると考えております。

また、そのためにも、さらなるごみ減量やリサイクル率の向上も大切であると考えており、住民の皆さまのご理解とご協力をいかに得ていくかも、今後の重要な課題であると認識しております。

Q5.

「熱回収方式」よりも「好気性発酵乾燥方式(交付金1/3)」のほうが安いのに、何故そのことを説明しないのですか。

A5.

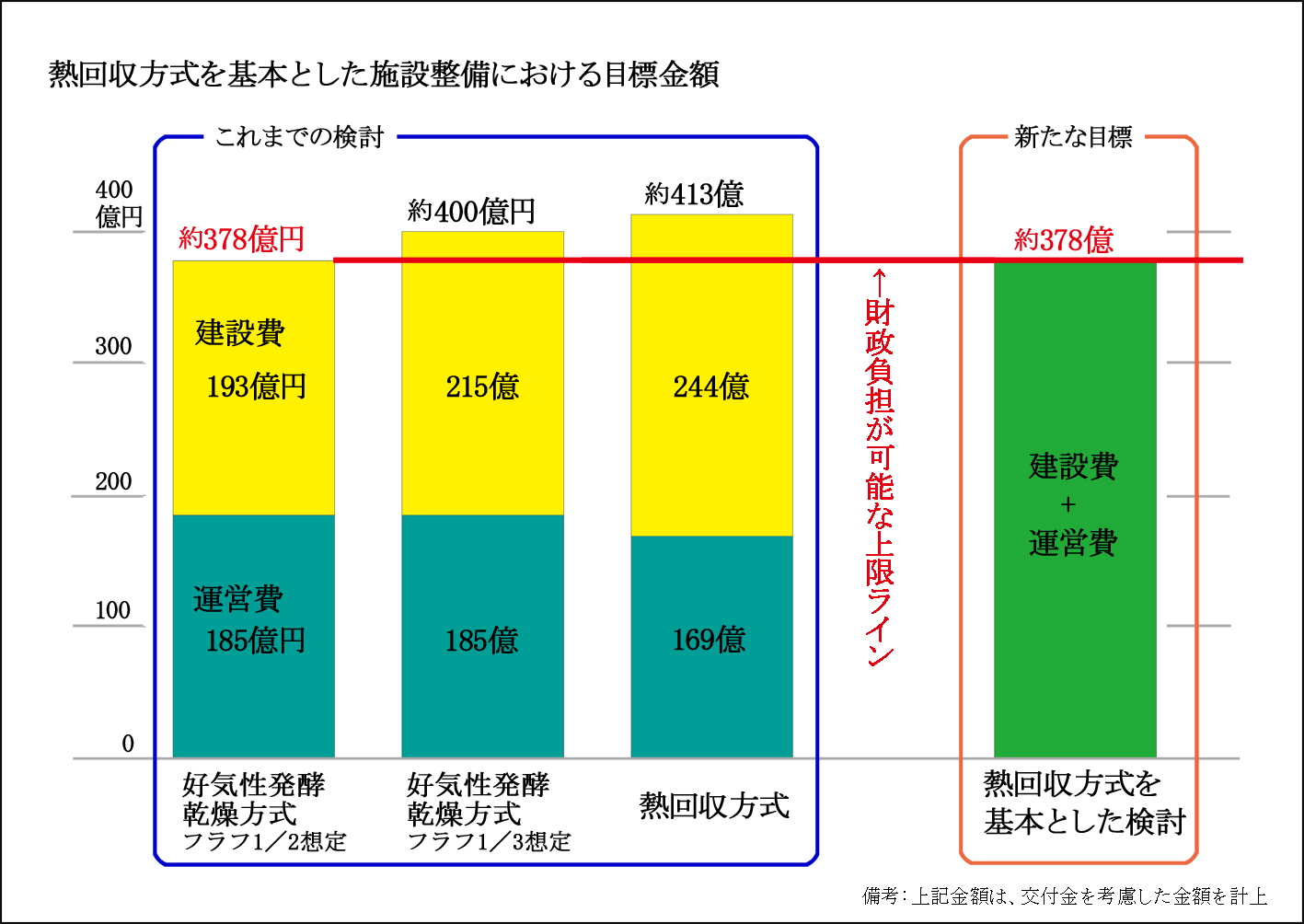

前回の調査・検討では、構成市町が唯一、費用負担できるごみ処理方式は、好気性発酵乾燥方式のフラフで、交付率1/2を実現した場合のみであるという結論となり、議会でもそのように説明してまいりました。

具体的な金額で申し上げますと、交付金を除いた施設建設費と20年間運営費を合わせた総事業費で、約378億円の試算でありました。

このたび、環境省から、フラフでも交付率1/3として交付金の対象とすることが示されましたが、その条件で総事業費を試算しますと約400億円となり、ご指摘のとおり、前回調査における熱回収方式の総事業費413億円と比較して安価となります。

しかしながら、それでも構成市町が負担できる額ではなく、今後、交付率1/2に拡充される見込みがないことを踏まえて、好気性発酵乾燥方式を断念する方針に至ったものでございます。

したがいまして、今回の検討におきましては、前回調査において唯一、構成市町が費用負担可能とされた総事業費約378億円を目標として、検討を進めてまいりたいと考えております。

Q6.

より安価に整備を行ううえで、好気性発酵乾燥方式を選択肢として残しておいたほうが良いのではないですか。

A6.

好気性発酵乾燥方式のリスクとして、フラフの販売先が現時点で1社に限られていること、またこの方式の事業運営を担える事業者が、三豊市の施設を運営している事業者と新たに参入された1社の計2社にとどまっていることが従来からの課題でした。

こうした事業者の制約につきましては、前管理者において、およそ2年にわたり、JV(共同企業体)の形成をはじめ、さまざまなチャネルを通じて事業者への働きかけ等を積極的に行っていただいておりましたが、残念ながら現時点においても具体的に新たな事業者側の動きは見られない状況であります。

こうした状況を踏まえ、当初は費用面の優位性に期待しつつ同時に事業者リスクの克服にも取り組んでまいりましたが、環境省からの交付金が1/2ではなく1/3となる見通しが示されたことにより当初想定していた財政的なメリットが大きく損なわれることとなりました。

その結果、財政面・事業面の両方においてリスクの高い方式を継続するよりも、早期に方針を見直すことが適切であるとの判断に至ったものでございます。

Q7.

設置予定の「施設建設費縮減検討会議」について教えてください。

A7.

施設建設費縮減検討会議につきましては、当組合の大きな懸案事項である財政的な制約がある中で、適正な品質を確保しつつ効率的なごみ処理施設の建設を目指すために、廃棄物プラント整備に精通した学識経験者等のご意見を伺い実現可能な方策を検討・提言していただくことを目的としています。

委員の構成としましては、専門的な見地から検討・助言をいただくための学識経験者3名と現有施設の所長2名を基本メンバーとし、コンサルタント会社の支援を受けながら、建設推進室が事務局として会議を進めてまいりたいと考えています。なお、学識経験者につきましては、廃棄物処理技術に精通した方、施設整備の実務経験を有する方、公共施設のマネジメントに詳しい方を候補として人選を進めております。

また、会議の開催頻度につきましては、今年度2回、来年度2回の計4回の開催を予定しています。

なお、現時点における目標とする具体的な事業費につきましては、前回調査において唯一、構成市町が費用負担可能とされた、好気性発酵乾燥方式のフラフで、交付率1/2を想定した場合の事業費であった、約378億円(施設建設費と20年間運営費の合計)を目標としております。

Q8.

(補正予算案として上程されている)新ごみ処理施設整備基本計画変更業務の内容は。

A8.

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画変更業務では、専門のコンサルタント業者に、施設建設費縮減検討会議の開催支援をいただくとともに、同会議で取りまとめられた提言書の内容を反映した施設整備基本計画の変更案を作成していただく予定です。

具体的には、処理対象物や施設規模、処理方式や処理設備の計画概要、ごみ搬入出ルート、施設配置や動線計画、概算事業費、事業スケジュールなどの項目について、変更案を作成することを想定しております。

Q9.

今後のごみ減量の目標値は。

A9.

ごみ減量の目標値につきましては、ご承知のとおり、各市町が一般廃棄物処理基本計画において定めており、今後、適宜見直しが行われる予定であると聞いております。

今後のごみ減量の目標値によっては、施設規模の大幅な縮小など、建設費の縮減に直接的な効果が期待されることから、当組合といたしましても、市町への具体的な提案を含め、積極的に連携して取り組んでまいりたいと考えています。

Q10.

生ごみを資源として捉え、有効活用できる施設にすべきではないですか。

A10.

ご質問のとおり、生ごみの資源化の取組は、ごみの減量を推進するうえで非常に有意義であり、こうした取組がさらに広がることで地域全体としてのごみ減量の一層の進展が期待されるものと認識しております。

一方で、行政主体で全域の生ごみを分別回収するには、収集回数の増加などにより市町の収集運搬費用が増大するなどの課題もございます。

そのため、現時点において、生ごみの分別収集を前提とした施設整備は難しいと考えておりますが、高効率でのエネルギー回収を図るとともに、生ごみの焼却量を可能な限り削減し施設規模の縮小につなげることを目指し、乾式のメタン発酵施設と熱回収施設を組み合わせたコンバインド方式についても検討を進めたいと考えております。

※なお、各議員からの一般質問および答弁の概要は以下のとおりです。正式な議事録は令和8年3月頃掲載予定です。

01.中野 正剛 議員(彦根市)(PDF形式、342.98KB)

01.中野 正剛 議員(彦根市)(PDF形式、342.98KB) 02.森田 充 議員(彦根市) (PDF形式、431.87KB)

02.森田 充 議員(彦根市) (PDF形式、431.87KB) 03.瀧 すみ江 議員(愛荘町) (PDF形式、391.45KB)

03.瀧 すみ江 議員(愛荘町) (PDF形式、391.45KB) 04.小川 隆史 議員(彦根市) (PDF形式、432.60KB)

04.小川 隆史 議員(彦根市) (PDF形式、432.60KB) 05.和田 一繁 議員(彦根市) (PDF形式、339.19KB)

05.和田 一繁 議員(彦根市) (PDF形式、339.19KB) 06.北川 元気 議員(彦根市) (PDF形式、457.50KB)

06.北川 元気 議員(彦根市) (PDF形式、457.50KB) 07.村田 定 議員(愛荘町) (PDF形式、451.38KB)

07.村田 定 議員(愛荘町) (PDF形式、451.38KB) 08.西澤 伸明 議員(甲良町) (PDF形式、516.81KB)

08.西澤 伸明 議員(甲良町) (PDF形式、516.81KB) 09.角井 英明 議員(彦根市) (PDF形式、456.96KB)

09.角井 英明 議員(彦根市) (PDF形式、456.96KB) 10.今村 恵美子 議員(豊郷町) (PDF形式、367.72KB)

10.今村 恵美子 議員(豊郷町) (PDF形式、367.72KB)

お問い合わせ

彦根愛知犬上広域行政組合 建設推進室

電話: 0749-35-0015 ファックス: 0749-35-4711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

E-mail: suishinshitsu@genaiken-kouiki.jp

サイトマップ

サイトマップ